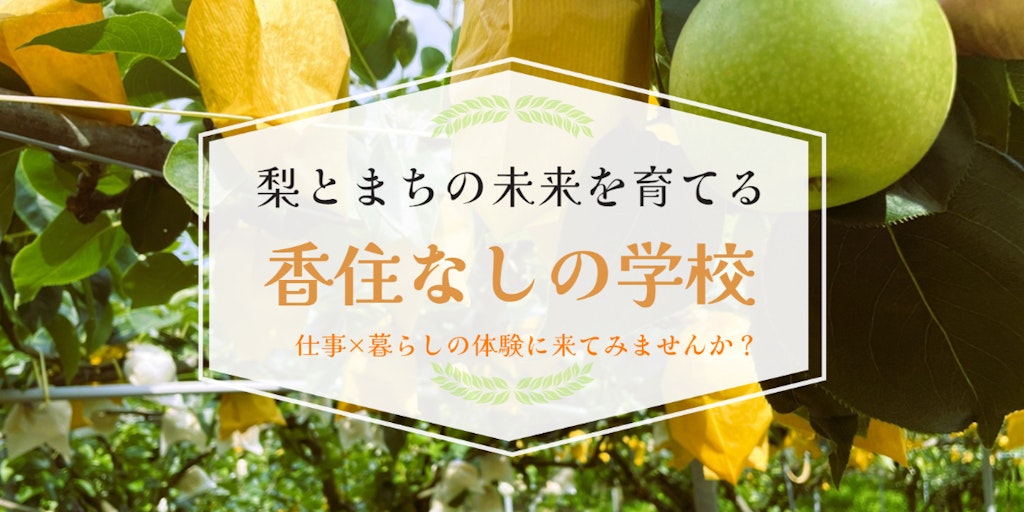

\ 全国初 /「梨」の学校で梨とまちの未来を育てる仲間を募集!しごと×暮らし体験♪

- 香美町

- 香住なしの学校

なし園で袋掛け、収穫作業体験

なし園で農作業を体験できます。体験は季節によって違います。夏・秋は袋掛けや収穫体験ができます。

なし園で受粉作業体験

花の季節には、春霞の中遠くに日本海を望み、なし園は白い花で埋め尽くされます。

なし園で剪定・土づくり作業作業

秋の収穫後は、枝の剪定や土づくりの作業が欠かせません。

みずみずしいだけでなく美しい輝きは宝石のよう

開花期はほんのり梨の香りが広がる丘

梨栽培って、どんなお仕事?極上の二十世紀梨ができるまで

ナシ園ではどんな仕事をしているのでしょうか?

極上の二十世紀梨ができるまで、季節を通していろいろな作業をしているそうです。手間をかけ、手塩にかけて育てられているからこそ、おいしい梨ができることがわかります。

1年の主な作業をご紹介します。

【1年の主な作業】

二十世紀梨を基準に書きます。(他の品種も同様ですが、時期が少しずれるそうです。)

●4月中旬 「人工交配」

花の開花に合わせ人工交配をします。梨の花で山全体が白くなります。美しい季節です。

●5月連休明け 「摘果」

それぞれの果台(果実をつける枝の部分)に8つくらいの花が咲きますが、3番花から5番花くらいの元気な花を一つ残し、他は摘んで立派な実をつけるようにします。

●5月下旬 「小袋かけ」、6月中旬~下旬 「大袋かけ」

袋かけは、病気や害虫から果実を守り、肌のきれいな二十世紀梨をつくるために行います。果実の軸がまだ弱いので、いきなり大袋をかけると風などで袋ごと飛ばされる心配があるため、二段階でかけます。

●8月下旬~9月下旬 「収穫、選果」

いよいよ大きく育った実を収穫。忙しいけれども一番うれしい季節です。

この間、3月下旬から収穫前まで防除作業があります。15~16回薬剤散布をします。

収穫後にももう一度します。

●10月~12月 「晩生梨の収穫」

経営多角化のため、他の品種、晩生梨も育てており、収穫が始まります。梨の種類により、年間の作業は少しずつずれます。

●10月~ 「冬の作業:施肥、荒剪定、剪定、誘引」

冬は肥料をやったり剪定をして、来シーズンに備えます。剪定は大事な作業で、3月中旬までに花芽の枝を剪定し、枝と枝が重ならないように棚に誘引をします。

【1日の作業】

7:30~10:00 作業

↓

休憩15分

↓

10:15~12:00 作業

↓

昼休憩1時間

↓

13:00~15:00 作業

↓

休憩15分

↓

15:15~日没 作業

4月、日本海を背景に咲く梨の花

8月、大袋の中で大きく実っていきます。

地域の栽培農家を代表して、黒野さんからのメッセージ!

梨づくりの喜び

香住なしの学校の講師でもある、梨づくりのベテラン!

黒野さんに梨づくりの喜びをお聞きしました。

「私は二十世紀梨にこだわりがあります。二十世紀梨は甘味の中に酸味のある果汁がたっぷり含まれ、サクサクと歯触りの良い青梨で、一番いい品種だと思います。また、梨のつくり方は二十世紀梨が基本だと思います。二十世紀梨の作業がわかれば、他品種にも応用できます。

『花が咲けば実はなる』だけど、『実がなったら同じ』ではありません。技術の向上に力を入れ、プライドを持って、ちゃんとしたものを作りたい。いい梨が出来たときは、本当にうれしいです。梨を手にしていただいた方に喜んでもらえ、『いい梨ですね』との反応が返ってきた時が、一番うれしいです。」

この道一筋で歩んでこられた黒野さんならではの言葉です。

黒野さんから最後に一言

「二十世紀梨には百年を超える歴史があります。その歴史と伝統は重いもので、大事にしていきたいと思っています。そのためには、もっともっと多くの方に梨のことを知ってほしい。

香住梨の栽培農家には、こんな風に思っている人が多いです。

栽培農家の皆さんは、優しくて、とてもいい人ばかりなので、是非多くの方にインターンシップに参加してほしいです。」

笑顔が素敵な黒野さん

丁寧に教えてくださいます!

・二十世紀梨、梨の栽培に興味を持っている方

・まじめにこつこつとやっていただける方

・農業、果樹、就農に興味のある方

・香美町、たじま地域での暮らしに興味のある方

- ツアー日程

- 3日間

日目

なしづくり体験

- 13:00

- JR香住駅に出迎え、移住相談員と合流

- 13:30

- 指導農家さんと顔合わせ・オリエンテーション、諸注意 など

- 15:00

- なし園で農作業の講習

- 17:00

- 解散(宿舎へ)

日目

なしづくり体験

- 8:15

- なし園で農作業体験

- 12:00

- 昼休憩

- 13:00

- なし園で農作業体験

- 16:00

- 集会所で体験の感想等 意見交換

- 17:00

- 解散(宿舎へ)

日目

暮らし体験

- 9:00

- 地域の案内、買い物スポットなどの生活利便施設を訪問

- 12:00

- 昼食

- 13:00

- 空き家見学

- 15:00

- JR香住駅へ見送り、解散

※オンライン面談を行い、参加者お一人お一人に合わせた行程にします

-

申し込み

気になる体験の詳細ページから申し込みます。

-

マッチング内容調整

オンラインで面談を行います。電話でも面談可能です。

体験の内容、日程などの調整を行います。 -

ツアー実施

たじま「仕事×暮らし」体験ツアーでは、実際の仕事の体験と暮らしの様子を確認できます。

- 実施日・期間

- ご相談により決定します。

暮らしの案内をあわせて1日から3日程度。場合により長期も対応します。

- 仕事体験の場所

- 香美町香住区内の栽培農家のなし園

- 対象者

- 梨栽培に興味のある方。年齢制限なし。

但馬にお住まいの方も応募できます。(ツアー内容は要相談)

- 最小催行人数

- 1人

- 費用など

- 仕事体験・暮らし案内は無料です。

体験ですので、無給です。

現地までの交通機関、宿泊などは参加者ご自身で手配、費用負担をお願いします。情報は提供します。

必要な用具は貸し出します。農作業ができる服装でお越しください。

ACCESS

香住なしの学校

梨の栽培を本格的にやりたい方には、就農に向け2年間栽培技術を学べる兵庫県認定の研修機関「香住なしの学校」があります。

・黒野さんたちを講師に、栽培技術、経営などが学べ、貸し出されたなし園で実践的な研修ができます。

・研修中の生活支援として就農準備資金が支給されます。(就農時49歳以下が対象。所得制限あり。)

・補助金などの就農後のサポートもあります。

香美町

海と暮らす、香住。文化香る町、村岡。美しい里山、小代。日本海から山間地域まで、海、山、川、里の豊かな自然公園区域が町土の約6割を占める香美町。観光化されていない手つかずの自然は、雄大さと厳しさをあわせもつ魅力があります。この豊かなフィールドを踏みしてめて、人々は自由に生きています。

香美町は、誰もが住み続けられるまちの実現を目指し、出身者のみなさんがいつでも帰ってくることができるよう、新たな暮らしを始めたい方にとっての第二のふるさとになれるよう、そして何かに挑戦するためのフィールドとなれるように、移住定住施策に取り組んでいます。