- その他

《コラム》地方移住に向かない人、9つのパターン

- 実施エリア

-

- その他

田舎暮らしに向かなかった人のパターンを挙げてみます!

私が移住相談員をして5年。この5年間で多くの移住検討者の相談にのり先輩移住者や地域を紹介してきましたが、但馬への移住を断念する方や移住してから他地域に再移住する方を見てきました。

そこで、後悔しない移住を実現するために、どんな人が但馬に移住しづらいのかを私目線で正直に書いてみました。

※あらかじめ断っておきますが、当てはまっても移住できます!私は6個当てはまっていますが、楽しく暮らしています。あくまでも「移住・定住を断念した原因に挙げられやすい項目」を列挙している記事だとお考えください。

1.気象(気圧・日照)要素で体調不良になる人【日本海側限定】

2.雪が超苦手な人【雪国限定】

3.難病を患っている人

4.虫が超苦手な人

5.自動車運転が大嫌いな人

6.人と関わりたくない人

7.幅広い教育の選択肢を求める人

8.「なんでもある」を望む人

9.地域と地域の人を劇的に変えたい願望がある人

1,2は日本海側の雪国である但馬地域特有の条件だとお考えください。その他の項目は地方全般に言えることです!

1.気象(気圧・日照)要素で体調不良になる人

「気象病・天気痛」という言葉は近年有名になりました。気圧が下がると頭痛、曇りの日が続くと鬱々とする、そういった症状を指します。

気象病の自覚のある方は、但馬の冬に苦労しますのでご注意ください。あまりにも症状が酷い方は、晴れの国・岡山あたりに住むことをおすすめします!

体調不良につながる気象要素は主に気圧と日照時間!この2点について少しご説明します。

但馬は気候区分でいうところの日本海側気候です。日本海側気候の特徴は冬です。北西の季節風と中国山地の関係で、日本海側一帯は雲に覆われます。1月2月の晴れ率はおおよそ20%!それ以外の日は、曇りか雨か雪か。特に曇天の日々が印象に残ると思います。なお、雪が降る期間は12月下旬~3月上旬です。

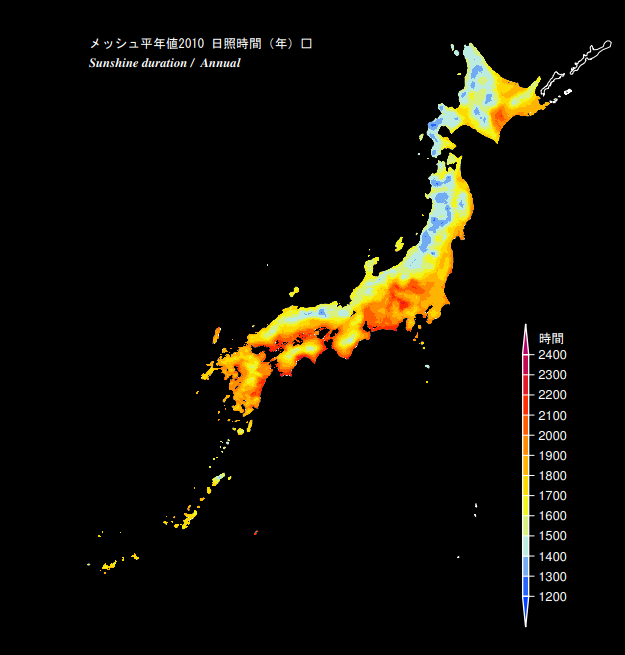

下の図は気象庁が公開している日照時間のメッシュ図です。

(参考:気象庁メッシュ平年値図 https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/atlas.html )

日本海側と太平洋側では年間2倍ほどの時間差があります!

気圧について

爆弾低気圧は北海道を中心に発生します。北海道よりも西側に爆弾低気圧が発生した場合、但馬は影響を受けます。寒さも相まって一層厳しく感じられるでしょう。

一方で、台風の影響は太平洋側ほど受けません。

(参考:台風接近で天気痛持ちの9割が頭痛など不調を実感 週末にかけて警戒を https://news.yahoo.co.jp/articles/df6fe054f757a51b4bca580574ee64c2ec03ace6 )

但馬にとって冬の存在は大きいのです。

3シーズン(春夏冬)は但馬で暮らして、冬だけ太平洋側で過ごすのはいかがでしょうか!

☑相談員の独り言

私は気象の影響を受けない体質なので全く気になりません。しかしながら、気象病に苦しむ地元住民も多く見ています。こればかりは「移住者だからしんどい」という問題ではないからどうしようもないですねぇ

2.雪が超苦手な人

雪のある生活を体験したことがない方は、とても大変だと懸念しますよね。特にテレビ報道では、暴風雪の生中継や屋根の雪下ろしの様子をよく映しているのでそのイメージがついてしまっているのだと思います。

但馬は雪が降ります!!スキー場が10個以上ある地域ですので。

でも正直、屋根の雪下ろしする必要があるのは一部の地域(標高300mとかスキー場から車で10分以内くらいの集落とか)だけですし、大雪は年に3回程度です。延々と降っているわけではありません。玄関先に広い庭のある家は雪かきの苦労がありますが、それは住む前に選べば良いこと。海岸線集落や養父市朝来市の市街地なら長靴がなくても暮らせます。

車の運転に不安がある方も多いようです。しかし、慣れますので案ずることなかれ。60代のおばちゃんが雪の日に颯爽と運転しているのを見たら少しは自信を持てるのではないでしょうか!

それでも雪が嫌な人は無理しないでください。和歌山県や鹿児島県なら雪は降りませんよ。

☑相談員の独り言

私はめんどくさがりなので、雪かきしなくて済むように暮らしを設計しています。玄関前、駐車場前の私有地を減らしたり、溶けやすい地域に住んだり。既に家を持っている地元民は改善の余地が狭いですが、移住者は家も地域も選べます。かしこく暮らしましょ!

あと、意外と寒さは大したことないです。

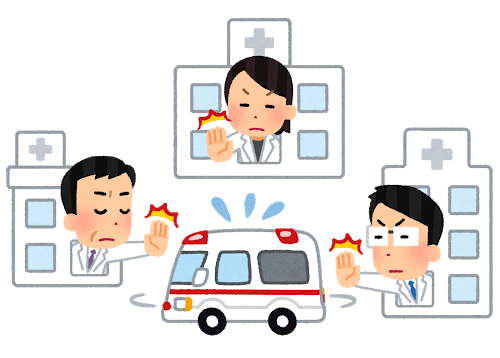

3.難病を患っている人

難病に限らず、持病に対応できる病院が移住先に在るか否かはしっかり調べておきましょう。

但馬エリアおよび周辺の大型病院である豊岡病院、鳥取中央病院、福知山市民病院で対応できなければ、関西圏の病院に通うしかありません。

以前、難病を患っている方から但馬に住みたいという相談を受けたことがあります。一次産業就業を希望していたので、必然的に山間の地域で検討。しかしながら、その難病を診れる先生は神戸の病院にしかおらず、また頻繁に通う必要があるため諦めざるを得ませんでした。

大学病院などは神戸にあります。但馬から神戸まで少なくとも1時間半。緊急事態を想定すれば、但馬はオススメできません。

☑相談員の独り言

鳥取東部~但馬~京丹後にかけては、ドクターヘリの出動数日本一と言われています。普通に暮らす分には問題ないですが、もしものときに対応できる環境か、神戸まで通うのはしんどくないかなどを考える必要がありますね

4.虫が超苦手な人

実は地元民でも虫嫌いはいます。

室内で虫に遭遇したら旦那に対処してもらう人とか結構います。ゴキブリを近所の人に倒してもらう人も笑

但馬では、晩秋と初春にはカメムシ(臭いやつ)がたくさん出ます。ガムテープやペットボトルで退治します。シーズンに100匹くらい捕ることもあります。一人暮らしの虫嫌いは地獄の日々を味わいますので注意しましょう。

特に隙間の多い古民家は多く出現します。気密性の高い家やマンションの3階以上に住めば少しは遭遇率が減るようです。

虫が苦手な移住者はこう言います。「虫は好きじゃないけど、それ以上に暮らしたい地域なのだ」と。

耐えられないほど苦手な人は、虫の居ない都会か北海道に暮らしましょう!

☑相談員の独り言

私も虫嫌いです。カブトムシも触れません。友人にポイッと虫を投げられたときにはキャーー!と声をあげます。

そんな私でもカメムシは淡々と処理します。数が多すぎて捕獲が面倒なので、飛ばない(壁にくっついたままの)やつは放置。洗濯物を外に干すとカメムシが潜む可能性があるので、室内干しと乾燥機で対応しています。工夫と慣れでなんとかなるものです。

5.自動車運転が大嫌いな人

便利に暮らしたいなら、但馬では自動車必須です。

自動車を持ちたくない方は、豊岡市街地または姫路市や鳥取市など地方都市での暮らしを検討すると良いでしょう。車なしで生活できるかどうかの判断材料は「大学が在るか」です。

また、自動車を持ちたくない理由は、取得費、保険代、維持費等の費用面が課題になっています。

都市部では車が必要なときにカーシェアすれば済みますが、田舎では自家用車の利用頻度が高すぎてカーシェアがほぼ機能していません。また、レンタカーもわずかにありますが、基本的にコンパクトカークラスしか選べません。レンタカーの利用者が限られているため、豊富な車種を用意しておけないのです。

一方で、自動車を持ってみて良かったという声もあります。ドアツードアの生活なので、幼児、荷物、あらゆるものの運搬の苦労が少ないようです。

また中途半端に大きな地方都市よりも但馬は運転しやすいです。但馬は片道一車線が基本なので、交通量が多くてワタワタすることも少ないと思います。

☑相談員の独り言

ごくごく稀に自動車なし生活をしている方がいますが、工夫してるな~と感心します。工夫というよりは不便を不便と思わないマインドが大事なのかな?

かくいう私も運転が嫌いです。特に大都市の運転が苦手!

大阪に遊びに行くときは、高速を使い丹南篠山口ICで降りて、篠山口駅の駐車場(1日駐めて400円くらい)に駐車して、電車で大阪にインします。あるいは直通高速バスを利用。

6.人と関わりたくない人

山奥でひっそりと暮らしたいという方がいます。人の少ない集落ほど、村の自治のために多くのコミュニケーションが必要になります。

生活する上で目にする人の数を減らしたい方は田舎でも良いですが、仙人のように孤独に暮らしたいのであれば大都市の方が適している気がします。

コラム「田舎暮らしするなら自治会の草刈り作業を知っておこう」にも書いてあるのですが、自治会の会費は消防設備の維持、電柱や街灯の保守管理、地域内児童福祉、ゴミ収集所の設置、防災活動など、暮らしに必要なものに使われています。費用だけではなく、防災や衛生・景観維持のために草刈り等の共同作業を実施します。

もし、なるべく村づきあいを避けたいのであれば、移住を決める前に自治会への加入が必須であるか否かを自治会町等に確認し、必須ではない地域を選びましょう。賃貸であれば大家さんが負担する場合もあります。

特にアパート・マンションであれば自治会活動への参加が不要なケースが多いです。

自治会加入に法的強制力はありませんが、加入必須の地域に移住して加入せずに過ごしていると、やはり良好な関係は築きづらいものかと思われます。

☑相談員の独り言

田舎は一人ひとりの存在感が出てしまいます。「存在感=役割がある」と嬉しく感じる人も実は多いです。なので「人と関わる必要がある」というのは、欠点とかではなく捉えようなのだと思います。

7.幅広い教育の選択肢を求める人

移住サイトを見ると全国の地方が「こんな教育の取組をしています!」と謳っています。たしかに特色ある教育をそれぞれがやっています。ただし、どんなに特徴的な取組みをしていても、その取組みが肌に合わない家庭にとって教育的価値はありません。

偏差値を重視する親にとっては自然を活用した地域学習だけでは無意味ですし、森の中で学んでほしい親にとって幼児英語教育は邪魔でしょう。あれもこれも望む場合、習い事や私立学校の少ない田舎は不利に働くでしょう。

但馬の市街地は十二分に教育の選択肢があると思います。満足している方も一定数おられますし、子どもたちは楽しく過ごしていると感じます。地域ぐるみで様々な機会を設けようとする大人も多いです。ただし辺境地に住むと、何をするにも車で移動しなくてはいけないので、選択肢は減ります。

☑相談員の独り言

「良い教育環境」は親が定義するものだと私は考えています。

「教育に力を入れている地域」を選ぶのではなく、「我が家に合った教育をしている地域」を探しましょう。そのために担当者や先輩移住者・保護者に話を聞いて、内容を確認しておきましょう。

8.「なんでもある」を望む人

「なんでもある」環境を田舎に求めることが間違っています。都会にありふれているものが無いからこそ生まれる「余白」や「不便」が地方の魅力だったりします。

事前のリサーチは非常に大事。重要視していることがあれば、地域にそれがあるのか念のため調べておきましょう!

「ないものはない」これはとある地域の有名なキャッチコピーですが、地方を非常によく表していると思います。

☑相談員の独り言

一方で、魅力的なことばかり並べている移住支援サイトもどうかと思います。

自治体がわざわざネガティブなことを書くのは難しいという事情もわかりますが、移住支援サイトはなるべく正直であって欲しいですよね。

移住検討者の方は是非「書かれていないことは何か」を気にして情報収集をしてみてください。

9.地域と地域の人を劇的に変えたい願望がある人

移住相談で多いです「地域の方が気付いていない魅力を、移住者の視点で教えてあげたい」という願望。

すみませんが、教えてあげたいマインドで来られましても…

地域を良くするために奮闘する住民が多く居る一方で、魅力に気付いていても発信したくない住民、劇的に変わるのが嫌な住民は多く居ます。住民の皆がみな「地域を良くしたい!=地域を変えたい!」ではないことをご理解ください。

しかしながら、地域を劇的に変えちゃう移住者がいることも事実です。そういう方の特徴は、移住先地域に陶酔・熱中している方だと感じます。つまり、人を変えたいという願望が強くあるわけではなく、自分自身が地域で楽しく暮らしている人々。そういう人の行動を見ていると、自然と地元の資源を振り返ってしまいますし、地元を好きになってもらえて嬉しいなと感じてしまうんです。

変化に時間はかかってしまいますが、仕方ないです。まちづくりはそういうものです。

移住前に移住相談窓口の人だけではなく、地域住民やキーパーソンなどと交流を図り、何を望んでいるのかをなんとなくでも把握しておけば、移住後の活動がスムーズになるかと思います。

「地域を変えてくれー!一緒に変えよう!」と熱心な地域もあれば、「地域を変えてくれー!一緒に変えよう!」とキーパーソンだけが孤軍奮闘している地域もあります。同じ市町に住んでいても、地域事情は集落によりさまざまで不透明ですので、生の声を多く聞くことが大事です。

☑相談員の独り言

移住者目線で地域の魅力を見出すことは本当に大事だと思います。気付いていない地元民が多いことも事実です。自治体担当者であれば、まちづくりに精を出したい移住希望者の相談を受けたとき「嬉しい嬉しい。ぜひ来て!」と言いたいのもわかります。

ただ、良い意見を出せば必ず通じるというものではありませんので厳しいことをお伝えしました。

私は9年ほどまちづくりしています。はじめは「地域と地域の人をガンガン変えたい!」という思いを持っていました。それだけ地域に魅力を感じていたので活かしたいと思っていたのです。今では住民の多様な幸せ・価値観を維持しつつ地域を良くしたいなと考えています。

9つのパターンを例示してみました。

スローライフできなかったとか給料が下がるという意見もよく地方移住失敗談で挙げられますが、仕事の選び方に強く依存するものなので敢えて挙げませんでした。

いかがでしょうか!

改めて断っておきます。当てはまる人全てが但馬で絶対暮らしづらいというわけではありません。「〇〇は苦手だけれども、総合的にはココが好き」といった理由で暮らしている但馬民も多くいらっしゃいます!

そしてこのコラムは、移住相談員が5年間を通して感じた個人的見解です。

移住相談員は、移住検討者が納得して移住し、納得のいく暮らしをできるようサポートすることが仕事です。

関心を持っていただいた移住検討者をとにかく勧誘して、移住させて、あとは知らんぷりが仕事ではありません。

理想の暮らしを求めている方の参考になれば幸いです。

あなたの移住相談をお待ちしております!

(文責・岡坂遼太)

- 名称

- たじま田舎暮らし情報センター